Понятие «авангард» всегда означает бунт и движение вперёд. В кинематографе его колыбелью стал Париж 1920-х, где режиссёры вроде Луи Деллюка и Абеля Ганса впервые заговорили о «фотогении» — особой, невыразимой словами поэзии, которую может поймать только кинокамера. Они мечтали превратить кино из развлечения для толпы в высокое искусство, говорящее ритмом, светом и чистой формой.

Однако по-настоящему эта смелая мечта расцвела и обрела плоть не в салонах Европы, а в горниле революционной России. Здесь авангард нашёл не просто тему, а всепоглощающую энергию, «заказчика» в лице нового государства и грандиозную сверхзадачу — воспитание нового человека и создание нового мира.

Инженер чувств: Лев Кулешов и открытие монтажа

Советскому киноавангарду пришлось ждать своего часа. В то время как художники-авангардисты творили ещё до 1917 года, кинематограф встал из-за разрухи и хаоса Гражданской войны. Первым, прорвавшимся к будущему, стал Лев Кулешов. Этот человек в кожанке, фанат мотоциклов и индустриального ритма, был воплощением нового времени. Его главным открытием стал монтаж.

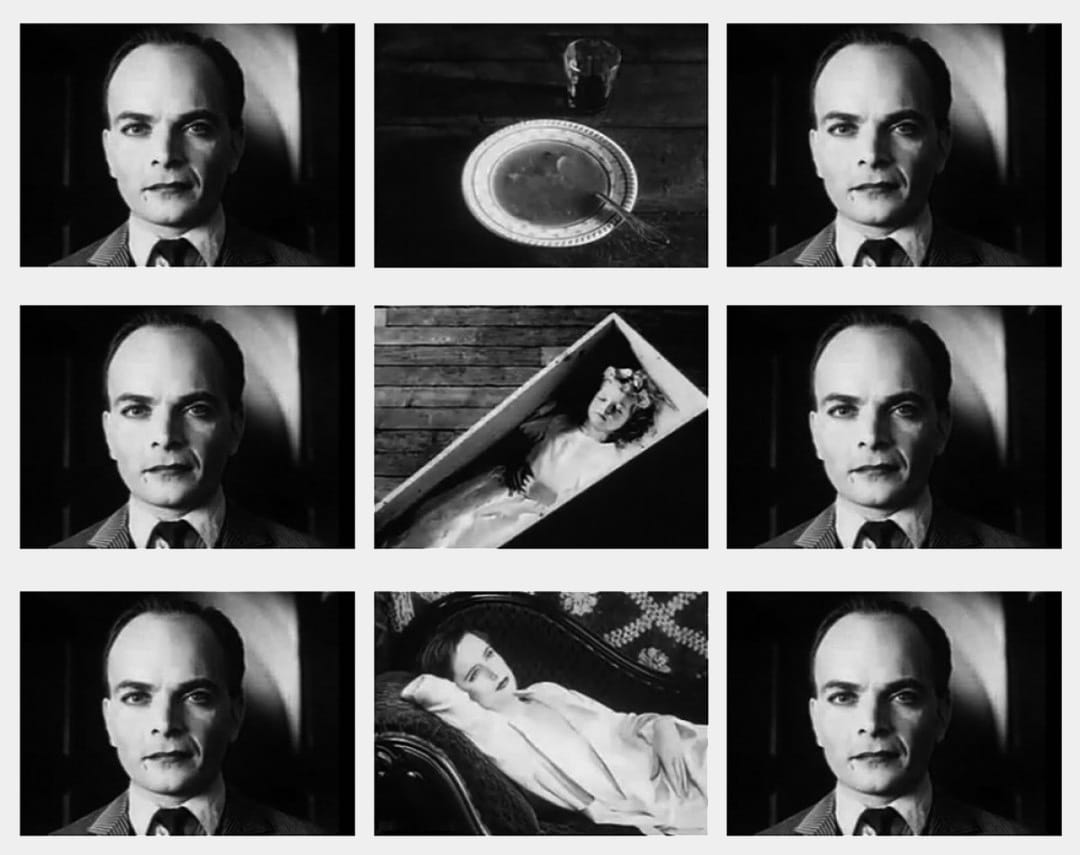

Но Кулешов думал не о технике склейки, а о психологии восприятия. Его легендарный «эффект Кулешова» был простым гениальным опытом: одно и то же нейтральное лицо актёра, смонтированное с тарелкой супа, детским гробом или задумчивой девушкой, заставляло зрителей видеть на нём голод, скорбь или трепет. Смысл рождался не в кадре, а в стыке, в столкновении двух изображений. Это была революция в понимании киноязыка: режиссёр стал не рассказчиком, а конструктором новых реальностей и эмоций.

Вокруг Кулешова собралась первая творческая мастерская, «цех» будущих гениев, которые скажут о нём: «Мы делаем кино, а он создал нашу кинематографию».

Бесплатные музыкальные курсы от Флэтлуупс

Титан аттракциона: Сергей Эйзенштейн и монтаж как главный инструмент в повествовании

Энергию кулешовских идей подхватил Сергей Эйзенштейн. Если Кулешов был исследователем, то Эйзенштейн — титаном-реформатором. Придя из театра массовых действ (Пролеткульт), он отверг психологию одного героя. Его главным персонажем стала толпа, масса, историческая сила.

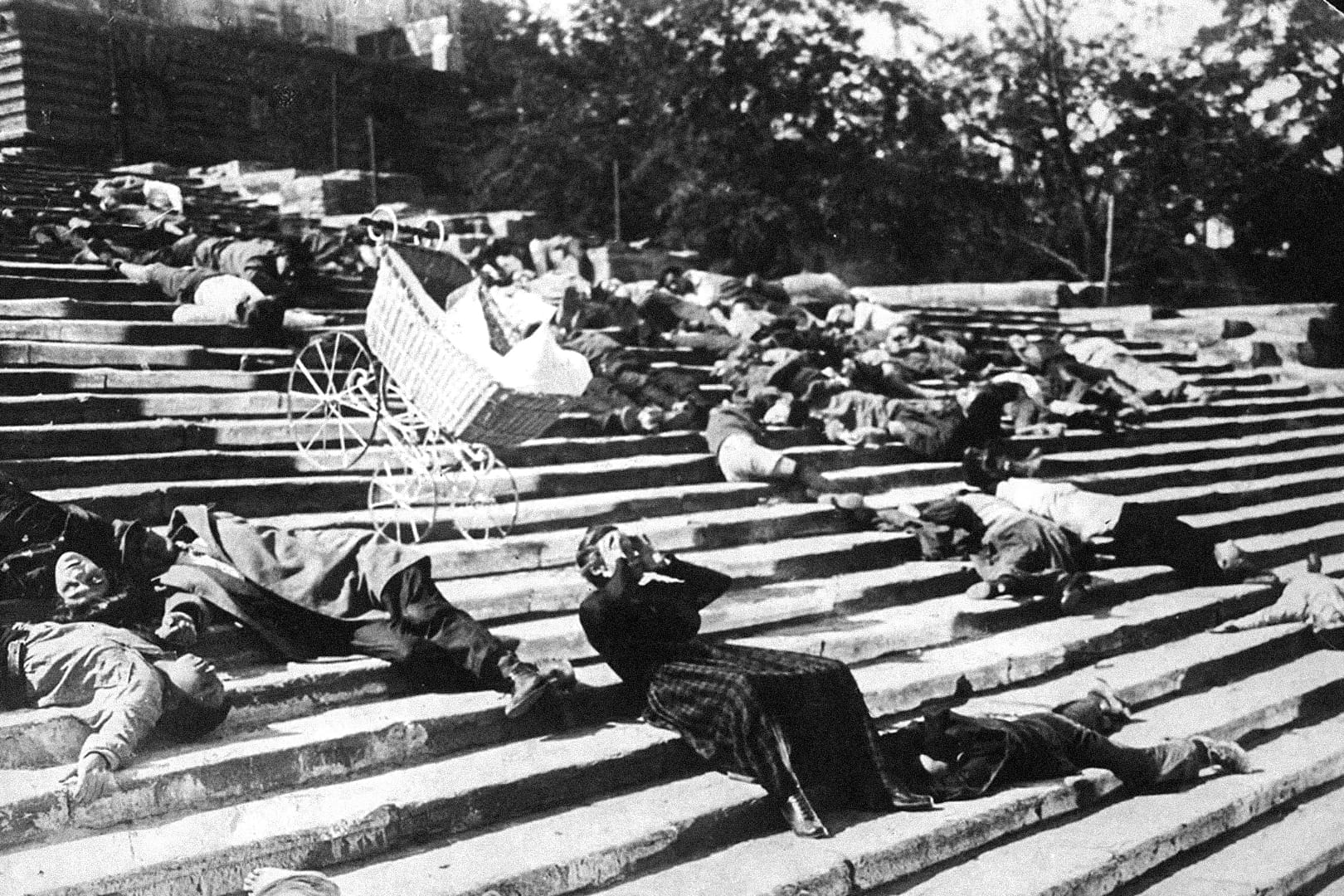

Его фильмы-эпопеи «Стачка» (1924), «Броненосец „Потёмкин“» (1925), «Октябрь» (1927) — это не истории людей, а симфонии восстания. Эйзенштейн развил монтаж до философии. Его «монтаж аттракционов» был рассчитан на шоковое воздействие. Чередуя расстрел рабочих с забоем быка или скатывающуюся с высокой лестницы коляску с безжалостными шагами солдат, он бил по нервам зрителя, заставляя его не просто смотреть, а физически ощущать напряжение кадра.

«Броненосец „Потёмкин“» с его геометрией Одесской лестницы, ритмом метронома и возвышающимся рукотворным красным знаменем (сенсация для чёрно-белого кино) стал не просто шедевром пропаганды — всё-таки Эйзенштейн был большевиком до мозга костей, фильмы которого хвалил Геббельс, — а эталоном кинопоэзии, где каждая склейка рождала мысль.

Экспрессионизм в немецком кино: история, приёмы, наследие

Дзига Вертов и ФЭКС — другие полюса авангарда

Однако советский авангард не был монолитом. В нём бились и другие, не менее радикальные сердца.

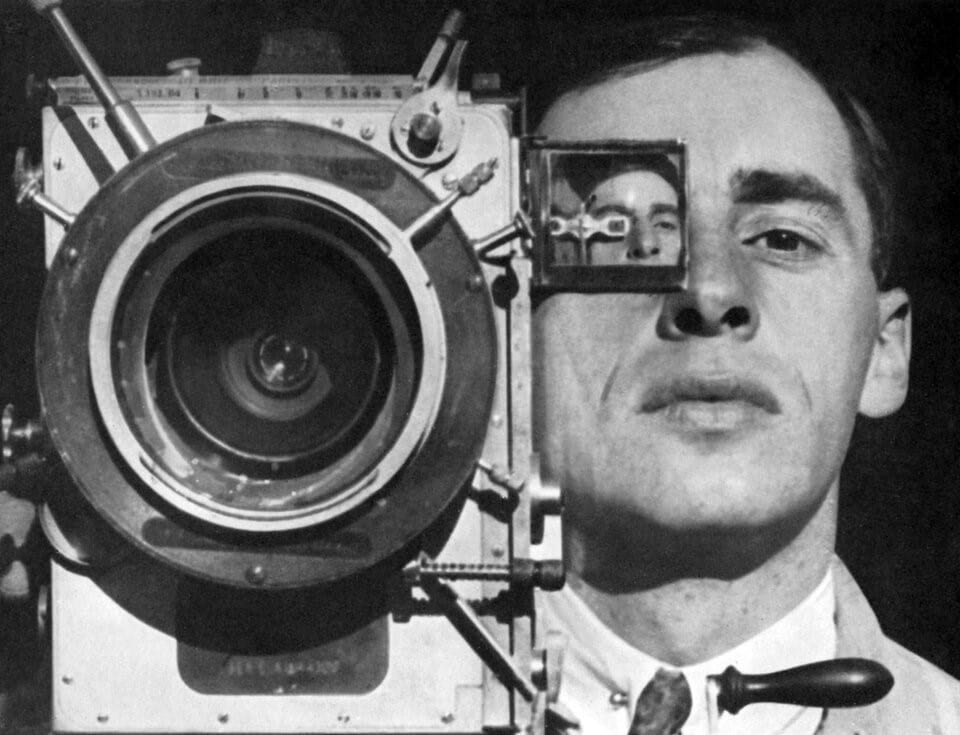

Дзига Вертов с его группой (брат-оператор Михаил Кауфман, жена-монтажёр Елизавета Свилова) объявил войну всему игровому кино. Его манифест — «жизнь врасплох». Он верил, что неподдельный ритм города, снятый скрытой камерой, мощнее любой инсценировки. Апогей — «Человек с киноаппаратом» (1929), ликующий, бессюжетный портрет города-машины. Двойные экспозиции, стремительная покадровка, остановка времени — его монтаж был не стыком смыслов, а визуальной музыкой. Вертов доказал, что документалистика может быть одновременно самым субъективным и поэтичным искусством.

В Ленинграде творила совсем иная вселенная — Фабрика эксцентрического актёра (ФЭКС) Григория Козинцева и Леонида Трауберга. Если Эйзенштейн смотрел в будущее масс, фэксы с меланхолией и иронией вглядывались в прошлое, переосмысливая Гоголя («Шинель») или историю декабристов. Их стиль был карнавальным, театрально-гротескным. Актёр здесь не «переживал», а показывал роль телом — сальто, гримасой, механическим жестом. Они были и техническими визионерами: их оператор Андрей Москвин, посадив камеру в тележку американских горок, изобрёл сумасшедший, «пьяный» тревелинг, от которого захватывало дух.

Авангард как тотальная среда

Важно понимать: кинематографическая революция происходила не в вакууме. Она стала частью тотального художественного переворота: Владимир Маяковский вносил в кино и литературу дух футуристического эпатажа и митинга; ярчайшие киноплакаты братьев Стенбергов или Петра Галаджева «озвучивали» немые фильмы дерзкой графикой; живописец и фотограф Александр Родченко и его конструктивисты ломали привычную оптику, снимая «сверху вниз» и «снизу вверх», — ровно как это делали операторы-авангардисты; специальные киножурналы объединяли теорию, экспериментальную фотографию и графику, создавая новое медиапространство.

Все эти искусства, как шестерни одного механизма, работали на одну цель — создать новую оптику, новый способ видения мира для нового человека.

Так в чём же феномен этого недолгого, но ослепительного взлёта? В том, что на уникальном стыке социальной утопии и безграничной творческой свободы был изобретён универсальный язык современного кино. Монтаж перестал быть ремеслом, а стал мышлением. Камера обрела мысль и субъектность.

Их открытия — наше повседневное кино: быстрая склейка в клипе, смелый операторский проезд, документальная съёмка «с рук», даже использование абстракции в рекламе. Каждый раз, когда режиссёр заставляет нас не следить за историей, а проживать её телом и нервами, — это отголосок той великой лаборатории 1920-х. Советский киноавангард не стал страницей истории — он превратился в ДНК всего визуального искусства, которое последовало за ним, — вечный вызов смотреть острее, чувствовать глубже и мыслить смелее.

«Догма 95»: история списка правил аскетичного кино Ларса фон Триера