Когда будущее звучало иначе

Каждая эпоха мечтает о будущем. Но музыка делает это особенно красиво — она не просто описывает грядущее, она его воображает. И если в XX веке искусство пыталось разглядеть мир через призму техники, космоса и машин, то сегодня мы смотрим назад — в эти старые представления о будущем, в ретрофутуризм. Это не ностальгия. Это способ понять, почему наши мечты звучали именно так: с шипением синтезаторов, теплом аналоговых волн и идеей, что технологии могут быть человечными.

Ретрофутуризм — это взгляд в будущее глазами прошлого. Это звук, где встречаются диско и космос, электро и романтика, искусственный интеллект и человеческая тоска.

Он родился не из моды, а из вопроса: «Что будет, если машины научатся чувствовать, а люди — звучать как машины?»

Космическая эра: 60-е и музыка, которая летела вверх

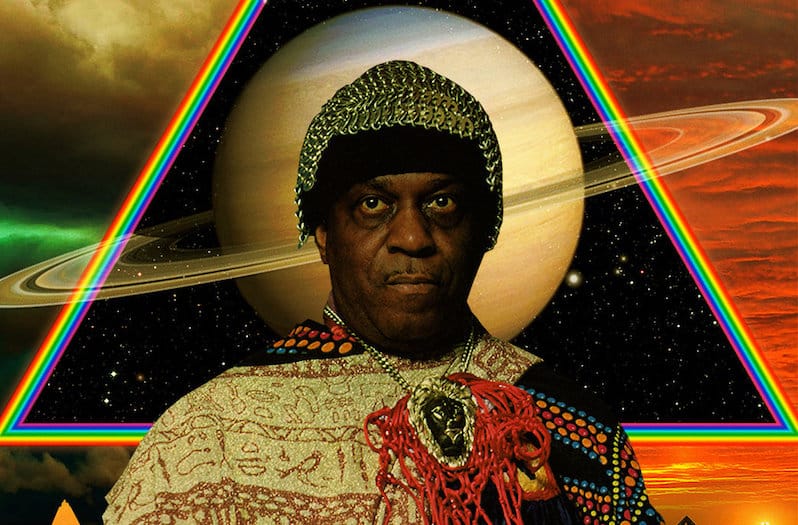

1961 год. В небо взлетает Гагарин, и человечество впервые чувствует, что будущее наступило буквально. Космос стал метафорой прогресса, надежды, бесконечности. Музыка мгновенно подхватила это ощущение. Sun Ra и его Arkestra уже тогда создавали саунд вселенной, где джаз превращался в межзвёздную философию. На сцене — серебряные костюмы, инструменты, которые звучали как сигналы с других планет. «Space is the place», — говорил Sun Ra, и это стало не просто лозунгом, а направлением мысли.

В 60-е ретрофутуризм был оптимистичным. Виниловые пластинки украшали иллюстрации с куполами на Марсе, а синтезаторы казались магическими устройствами, соединяющими музыку и науку. Raymond Scott — пионер электронной музыки — изобретал устройства, предвосхитившие секвенсоры. Его композиции звучали словно лабораторные эксперименты, где эмоции программировались на частотах.

А в 1969-м вышел альбом Switched-On Bach — Уэнди Карлос переписала классику Баха на Moog-синтезаторе. Это был шок! И вдруг выяснилось, что машина может передавать чувства с не меньшей силой, чем оркестр. С этого момента синтезатор перестал быть игрушкой инженеров и стал языком будущего.

70-е: между космосом и городом

В 70-х будущее спустилось на землю. Космос уже был покорён, но человечество всё ещё искало в нём отражение себя. В музыке появились мягкие синтезаторы, каскады арпеджио, хромированные обложки и чувство, что машина теперь рядом — не где-то на орбите.

Kraftwerk создали эстетику, ставшую фундаментом всего электронного мира. Их треки звучали так, как если бы автомобиль пел о дороге, а человек — о том, что значит быть частью системы. В их минимализме был холод, но и глубина — механический бит, который говорил о душе, спрятанной под пластиком и металлом.

Kraftwerk называли себя «человеко-машинами». И в этом определении — весь нерв эпохи: люди начали осознавать себя частью технологического организма. Музыка больше не имитировала природу — она проектировала новую реальность.

Параллельно американское диско тоже смотрело в будущее, только с блёстками и оптимизмом.

Giorgio Moroder и Donna Summer создали I Feel Love — трек, который соединил человеческий голос и бесконечную электронную петлю. Это был момент, когда техника и эмоция перестали спорить.

Moroder говорил:

«Я просто хотел сделать музыку, которую можно слушать в будущем».

И ему это удалось.

80-е: когда будущее стало стилем

В 80-х ретрофутуризм окончательно обрёл форму. Это десятилетие стало символом воплощённой мечты — не только в музыке, но и в дизайне, рекламе, кино. Будущее продавалось на виниле, на VHS, на постерах с неоновыми закатами. Всё, что звучало электронно, автоматически считалось «музыкой будущего».

Jean-Michel Jarre с его альбомами Oxygene и Equinoxe создавал целые миры из синтезаторных пейзажей — звуковой эквивалент цифровой архитектуры. Его концерты превращались в световые перформансы, где город становился частью инструмента.

Vangelis писал саундтрек к Blade Runner — фильму, который, возможно, лучше всех определил, что такое ретрофутуризм. Эта музыка не была радостной. Она говорила о том, что технологии не спасают человека, а делают его ещё более хрупким.

В 80-е музыка будущего обрела меланхолию.

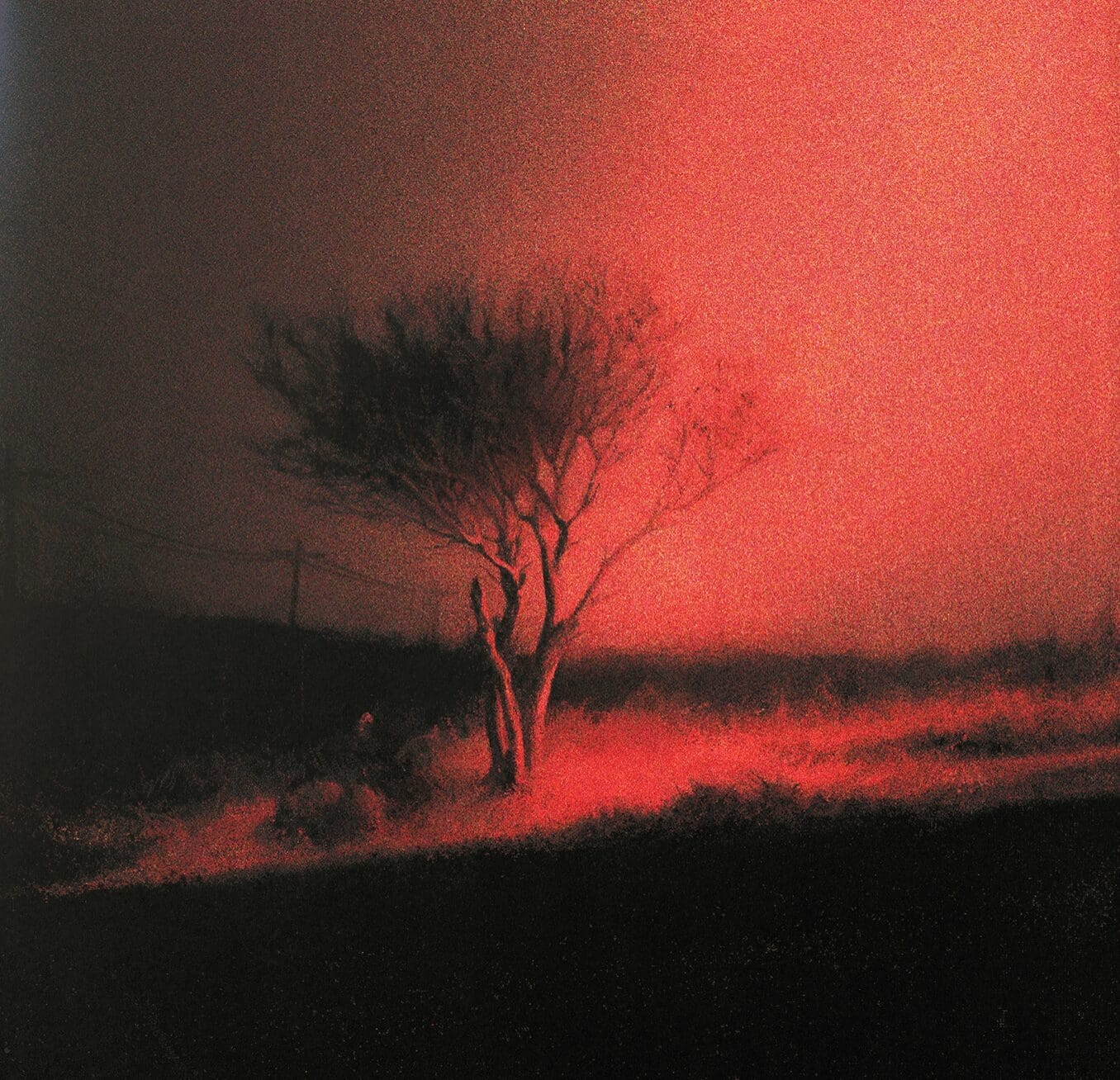

Под слоями синтезаторов и секвенсоров звучало одиночество. Успех и холод мегаполисов, бесконечные зеркала, искусственный свет — всё это стало частью звукового кода десятилетия. Synthwave, который позже возродится как ностальгия по этому периоду, в 80-е был не ретро, а самой реальностью.

90-е: будущее уходит в тень

После взрыва 80-х наступило похмелье. Мир понял, что обещанное будущее не пришло. Полёты на Марс заменили интернет и мобильные телефоны, а музыка снова стала искать эмоцию, а не форму. Но именно в этот момент ретрофутуризм пережил первую метаморфозу. Он стал саморефлексией — осознанием того, что мечты прошлого не сбылись.

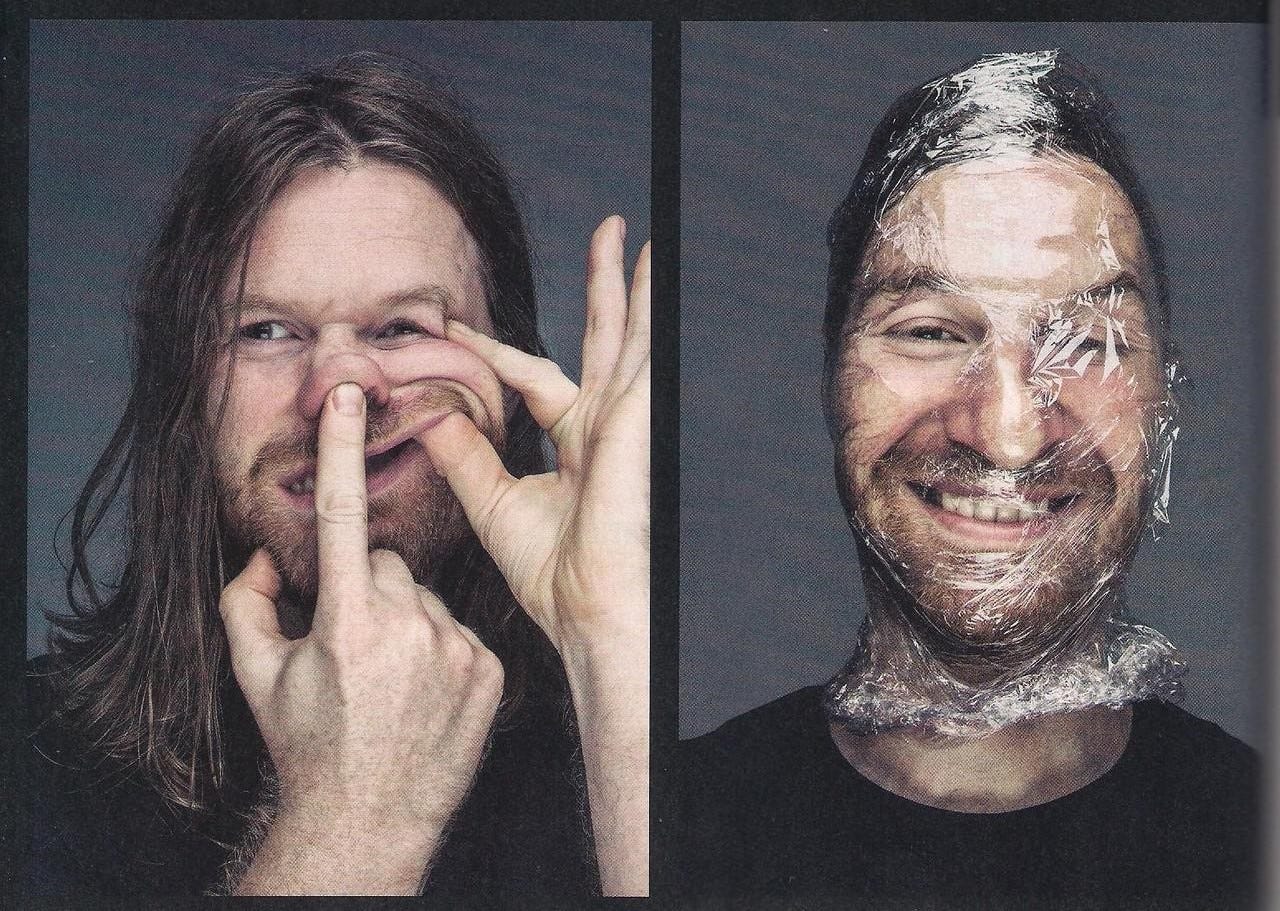

Aphex Twin, Boards of Canada, Autechre — артисты, которые создали новое звучание цифровой эпохи. Их музыка звучала так, будто компьютер пытается вспомнить детство. Ломаные ритмы, сжатые частоты, фильтры, шум — всё это не про технику, а про память. Это был футуризм, который скучает по своему прошлому.

В это же время появляются даунтемпо, трип-хоп, эмбиент, где аналоговые синтезаторы снова становятся главными.

Air выпускают Moon Safari — альбом, в котором футуризм обретает мягкость и утончённость. Музыка перестала обещать великое завтра. Она стала создавать уютное будущее, в котором можно просто жить.

2000-е и 2010-е: возвращение будущего

Когда интернет стал повседневностью, ретрофутуризм вернулся — но уже как эстетика. Сначала в визуальной культуре — с VHS-глитчами, неоновыми сетками, розово-фиолетовыми горизонтами. Потом в музыке: появляются жанры, которые буквально живут ностальгией по 80-м — synthwave, vaporwave, chillwave.

Vaporwave делает шаг дальше: он не просто использует звуки прошлого, а анализирует само ощущение будущего. Он берёт коммерческую музыку 80–90-х, замедляет, деформирует и превращает в саундтрек к утопии, которая никогда не наступила. Это ироничный, но трогательный комментарий к идее прогресса.

Oneohtrix Point Never, Macintosh Plus, Com Truise — эти имена стали символами новой волны ретрофутуризма. Их музыка звучит как воспоминание об эпохе, когда люди ещё верили, что технологии спасут мир.

Synthwave, напротив, воспринимает то десятилетие всерьёз. Это музыка героев, неоновых трасс и скорости.

Артисты вроде Kavinsky, Perturbator или The Midnight создают саундтрек для фильмов, которых не было. Их треки — это воображаемое прошлое будущего, энергия без иронии. В них живёт дух тех самых 80-х — только очищенный от реальности.

Когда прошлое учит мечтать

Современный ретрофутуризм — это не просто мода. Это диалог с временем. Он напоминает, что каждое поколение строит своё будущее на обломках предыдущих представлений. Музыканты XXI века снова используют аналоговые синтезаторы, плёночные эффекты, старые драм-машины не ради ретро-звучания, а ради ощущения тепла. В цифровую эпоху, где всё идеально, они ищут несовершенство.

В этом есть особая поэзия. Ведь ретрофутуризм говорит о том, что мечтать — это не о технологиях, а о человечности. О возможности чувствовать в мире машин. Такой подход виден у современных артистов вроде Daft Punk — их Random Access Memories (2013) стал музыкальным манифестом ностальгии по будущему, которое не сбылось. Они объединили живые инструменты и аналоговые синтезаторы, чтобы напомнить: технология не заменяет эмоцию, она лишь усиливает её.

Музыка как зеркало времени

Ретрофутуризм не уходит, потому что он не про эпоху, а про ощущение ожидания. Он возвращается каждый раз, когда мир устает от настоящего и хочет снова мечтать. Сегодня он живёт в саундтреках к играм (Cyberpunk 2077), в фильмах (Drive, Her, Blade Runner 2049), в альбомах, где электронный звук снова становится символом свободы.

Ретрофутуризм — это музыка, которая знает, что будущее никогда не приходит вовремя. Оно всегда немного запоздало, чуть поцарапано, но всё ещё светится где-то за горизонтом.